Les plages paradisiaques des Antilles, de la Floride et du Mexique, célèbres pour leur sable blanc et leurs eaux turquoise, sont une fois encore sous l’assaut d’un envahisseur peu glamour : les sargasses. Ces algues brunes, qui forment des tapis nauséabonds en se décomposant, ont atteint des niveaux records en 2025, menaçant le tourisme, les écosystèmes et la santé publique.

Cette année, la “grande ceinture de sargasses” de l’Atlantique, longue de 8 000 km, transporte plus de 31 millions de tonnes d’algues, un volume historique selon des observations récentes. Voici un tour d’horizon de ce fléau environnemental, ses impacts et les efforts pour y faire face, avec une touche d’humour pour ne pas sombrer dans l’odeur d’œuf pourri !

Une marée brune qui ne passe pas inaperçue

Les sargasses, ces algues pélagiques qui flottent librement grâce à leurs poches de gaz, ne sont pas nouvelles. Déjà observées par Christophe Colomb au XVe siècle, elles prospèrent dans la mer des Sargasses, une vaste zone de l’Atlantique nord. Mais depuis 2011, une nouvelle “ceinture” s’est formée près du nord du Brésil, alimentée par des courants marins et des nutriments issus de la pollution agricole. En 2025, cette biomasse a atteint des proportions colossales, avec 31 millions de tonnes dérivant vers les côtes des Caraïbes, de la Floride et du Mexique, selon des rapports de l’Université de Floride du Sud. C’est comme si l’océan avait décidé de livrer un colis géant… mais personne n’en veut

Une invasion précoce et massive

Habituellement, les sargasses envahissent les plages entre mai et novembre, mais en 2025, elles ont pris de l’avance. Dès mars, les premières vagues ont atteint la Riviera Maya au Mexique, la Martinique, la Guadeloupe et Key West en Floride. Selon le professeur Chuanmin Hu, cette précocité est liée à des températures océaniques plus élevées et à des courants amplifiés par le changement climatique. Avec une augmentation de 40 % par rapport à 2022 en Floride, 2025 s’annonce comme une année record, surpassant même la crise de 2018, où 20 millions de tonnes avaient transformé les plages en tapis brunâtres.

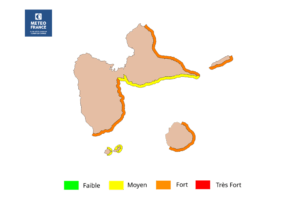

Météo France signale l’arrivée de sargasses en Guadeloupe

Même si tout le littoral est et sud des îles reçoit des algues, quatre zones semblent plus menacées pour le moment par ces arrivages répétitifs :

– le nord-est Grande-Terre près de la Grande-Vigie (attention à l’effet de contournement qui peut favoriser les arrivages de l’autre côté de la pointe.),

– le sud de la Désirade.

– L’est de Marie-Galante

– Le sud-est de la Basse-Terre.

Tendance pour les 2 prochaines semaines : les échouements en cours vont se poursuivre.

Un cauchemar pour les écosystèmes et le tourisme

Une fois échouées, les sargasses se décomposent sous le soleil tropical, dégageant une odeur d’œuf pourri à cause de l’hydrogène sulfuré. Ce gaz, toxique à forte dose, provoque maux de tête, nausées et irritations chez les baigneurs et les riverains. En Martinique, des écoles ont dû fermer temporairement, comme à Sainte-Anne, où les algues se sont accumulées sur plus d’un mètre d’épaisseur à l’Anse au Bois. Au Mexique, des stations balnéaires comme Playa del Carmen et Tulum voient les touristes fuir, les hôtels enregistrant des annulations massives. En Floride, Miami-Dade redoute une saison estivale gâchée par des plages jonchées d’algues.

Une menace pour la faune et les côtes

Les sargasses ne se contentent pas de sentir mauvais. En formant des tapis opaques à la surface de l’eau, elles bloquent la lumière essentielle aux coraux et aux herbiers marins, asphyxiant les écosystèmes côtiers. À Puerto Morelos, au Mexique, les plages ont perdu entre 10 et 20 mètres de sable à cause de l’érosion amplifiée par les algues, qui agissent comme un mur contre les vagues. Les tortues marines, piégées par ces amas, peinent à atteindre la mer pour pondre. En Martinique, des poissons d’élevage sont morts à cause de la décomposition des algues, qui consomment l’oxygène de l’eau. C’est un peu comme si la nature avait décidé de recouvrir le paradis d’un tapis roulant de déchets organiques

Des nutriments dopés par l’agriculture

Pourquoi une telle explosion des sargasses depuis 2011 ? Les scientifiques pointent du doigt l’augmentation des nutriments dans l’Atlantique, notamment l’azote provenant des engrais agricoles déversés par les fleuves Amazone et Mississippi. La déforestation en Amazonie et les sécheresses extrêmes, comme celle de 2025, amplifient ce phénomène en lessivant les sols riches en nutriments vers l’océan. Ajoutez à cela les poussières sahariennes transportées par les alizés, qui apportent des particules favorisant la prolifération des algues, et vous obtenez une recette parfaite pour une marée brune.

Le changement climatique en renfort

Le réchauffement des océans, combiné à des anomalies de vents et de courants, accélère la dérive des sargasses vers les Caraïbes et au-delà. En 2025, le phénomène La Niña pourrait aggraver la situation, en augmentant les courants chauds qui charrient les algues. Comme l’explique Brigitta Ine Van Tussenbroek, chercheuse à Puerto Morelos, “si rien n’est fait, 2025 pourrait dépasser les niveaux critiques de 2015”. Autrement dit, l’océan est en train de nous envoyer un message… et il n’est pas très parfumé

Nettoyage intensif et innovations locales

Face à cette invasion, les autorités s’organisent, mais la tâche est herculéenne. Au Mexique, le Quintana Roo a investi 125 millions de pesos en 2024 pour collecter 37 000 tonnes d’algues, mobilisant 300 marins, des navires et des barrières flottantes. En Martinique et en Guadeloupe, des associations comme “Hommes et Territoires” ramassent les algues à la pelle, tandis que des projets comme le Sargaboat, un bateau-catamaran conçu par un couple français, aspirent les algues avant qu’elles n’atteignent les côtes. Mais ces efforts restent coûteux et insuffisants face à l’ampleur du phénomène.

Valoriser les sargasses : du déchet à la ressource

Et si les sargasses devenaient une opportunité ? En Jamaïque, on expérimente leur transformation en charbon, tandis qu’en Guadeloupe, elles servent à produire des engrais ou des blocs isolants. Au Mexique, un entrepreneur fabrique des semelles de chaussures à partir de ces algues. Cependant, ces initiatives se heurtent à un problème : les sargasses absorbent des polluants comme l’arsenic ou le chlordécone, rendant leur valorisation risquée sans traitement préalable. C’est un peu comme essayer de faire un smoothie avec des ingrédients avariés

La science citoyenne à la rescousse

Des initiatives comme Sargassum Monitoring, une ONG basée sur la science citoyenne, encouragent les habitants et les touristes à partager des photos des plages touchées pour cartographier les échouages en temps réel. Ces données aident les autorités à mieux anticiper les arrivées d’algues. Si vous planifiez un voyage, vérifier les webcams des hôtels ou consulter des pages comme “Observatorio Sargazo” sur les réseaux sociaux peut vous éviter de tomber sur une plage brune.

Choisir les bonnes plages

Certaines zones sont moins touchées grâce à leur position géographique. En Martinique, Les Trois-Îlets, côté Caraïbes, échappe souvent aux sargasses, contrairement à la côte sud-est exposée à l’Atlantique. Au Mexique, les plages orientées à l’ouest, comme certaines baies de la Riviera Maya, sont parfois épargnées. Renseignez-vous auprès des offices de tourisme ou des hôtels avant de réserver, et privilégiez la période d’octobre à février, moins propice aux échouages.

Diversifier ses activités

Si les plages sont envahies, pas de panique ! Le Mexique offre des cénotes, des sites mayas comme Chichén Itzá, ou des excursions dans la jungle. En Martinique et en Guadeloupe, explorez l’intérieur des terres, avec des randonnées ou des visites de distilleries de rhum. Comme le souligne Melissa Marquez, blogueuse à Playa del Carmen, “le Mexique a bien plus à offrir que ses plages”. Alors, sortez votre chapeau d’explorateur et laissez les sargasses aux tortues

31 millions de tonnes de sargasses

L’invasion des sargasses en 2025, avec ses 31 millions de tonnes, n’est pas seulement une nuisance pour les selfies de vacances. Elle révèle les conséquences du changement climatique et de la pollution agricole, qui transforment un phénomène naturel en catastrophe écologique. Des Antilles à la Floride en passant par le Mexique, les autorités, les chercheurs et les citoyens unissent leurs forces pour nettoyer, valoriser et anticiper.

En attendant une solution durable, les voyageurs peuvent s’adapter en choisissant des destinations moins touchées ou en explorant d’autres facettes de ces régions. Pour suivre l’évolution des échouages, consultez les bulletins de Météo-France ou les réseaux sociaux de Sargassum Monitoring. Et surtout, gardez le sourire : les sargasses sentent peut-être mauvais, mais elles ne gâcheront pas votre aventure tropicale